【質問回答】20年来の便秘を解消したい

こんにちは。メタジェンのいとうまさきです。目安箱に質問をいただきました。

質問ありがとうございました。先に回答をざっくりまとめると、

便秘は医師の診断と治療が第一選択

便秘は、専門外来が設けられるほど深刻な健康課題。自己判断で対処するよりも、医師に相談し適切な診断と処方を受けることが重要。プレ・プロバイオティクスの効き目には個人差がある

サプリメントや食物繊維は便秘解消や腸内環境の改善に役立つ可能性があるが、短期的な効果には個人差が大きい。自分に合った方法を見つけるには、まだまだ試行錯誤が必要。腸活のキーワード「レスポンダー」を意識する

効果を得られるかどうかのカギは自身が「レスポンダー」であるかどうか。なかなか効果を得られない方法には見切りをつけて他の選択肢を検討する柔軟性が求められる。判断基準は、2週間。レスポンダーの観点から腸活をチェック

効果的なプレ・プロバイオティクスの選び方をお伝えします。

まずは、かたい話から始まります(便秘だけに)。

■ 便秘は医師の診断と治療が第一選択

便秘に関するある調査では、アンケート回答者の10%以上が便秘症状に該当しており[1]、慢性的な便秘は消化管潰瘍や将来の全身疾患のリスクを高める可能性があるため専門の外来が設けられているほど重要な健康課題です。

便秘の要因はさまざま検討されていますが、仕組みはまだよくわかっていません。また、便秘はとても奥深いテーマでひとくくりに論じることは難しく、詳細はまた別の機会に掘り下げたいと思います。

・数週間以上続く便秘や苦痛を伴う場合、「お悩み」ではなく「疾患」

便秘には便秘型過敏性腸症候群(IBS-C)や機能性便秘など、明確な診断基準に基づき定義される疾患が存在します。数週間以上続く慢性便秘や排便が困難で苦痛を伴う場合は、疾患として捉えるべきです。

生活習慣や食習慣を見直すことで便秘を改善できる、という話はよく耳にします。しかし、そもそも便秘にはいくつかのタイプがあり、何を食べるか、どのサプリメントが良いかといった対策も、人によって効果が異なるため一概には言えません。このため、 治療を考える場合には食事療法に固執せず、医師に相談して自分の便秘の型に合った薬(便秘薬など)を上手に処方してもらうことが重要だという意見もあります[2]。

便秘解消は適切な医師に相談し、まずご自身の便秘タイプを確認しましょう。

相談者さんは数週間も排便がない状況が続いているとしたら、とてもおつらいでしょう。それが幼い頃からとなると体が慣れてしまっているかもしれませんが、将来の健康リスクの観点からは無視できません。

もしかすると便秘型過敏性腸症候群(IBS-C)の可能性があります[3]。私は医師ではないので診断できる立場にありませんが、できることなら専門の医師に相談してみて下さい。

■ プレ・プロバイオティクスの効き目には個人差がある

相談者さんは小学生の頃から20年近く慢性便秘とのこと。同じヨーグルトを食べても、効き目を感じる人と感じない人がいるとか、他人が良いと言ったものが自分にはイマイチ効果がないとか、そんな話にはもう正直うんざりしているのでは。一方で、独自のメニューを考えるなど『困難な状況は楽しむしかない!』という前向きな印象を受けました。

・食事による便秘対処方法の一例を紹介

さて、僕自身は便秘に悩んだ経験がありません。回答を書くにあたり周囲の方々にヒアリングを行いました。その中で出会った、特に興味深いご意見を例にして、相談者さんのアプローチや質問を考えてみたいと思います。

この方は過去に、医薬品の副作用から便秘になった経験があり、症状に応じた適切な下剤の組み合わせで便秘を解消してきました。また最近では、自分に合った食事ベースの対処法にも出会ったそうです。貴重な体験談を紐解いてみましょう。

だだちゃ豆を筆頭に、豆は水溶性食物繊維と不溶性食物繊維を含んでおり、便のかさ増しと水分保持、また腸内細菌による短鎖脂肪酸の産生に寄与します。天然酵母はプロバイオティクスそのものではないですが、発酵生成物や食物繊維が腸内環境をサポートし、プロバイオティクス的に機能したのかもしれません。

この方は、自分に合った便秘対策をいくつか見つけており、それらは再現性が高いと感じているそうです。便秘の兆候(不穏なサイン)を早めに察知し、状況に応じて対策を取ることで、うまくコントロールできているとのことでした。

興味深いのは、薬剤の効能と食事による対処法を対応させていること、またそれぞれを体感として明確に区別している点です。

たとえば、だだちゃ豆と天然酵母パンが腸に与える効果を異なる感覚として自覚できるとのことで、腸の反応を非常に鋭敏に感じ取っているようでした。

ちなみに「腸が動き出す感覚がわかる」に「わかる」と答えたのは女性ばかりで男性でわかる人は周りにはいませんでした。意識の巡らせ方が根本的に異なるのかもしれません。

ただ、これらの方法は意図的に見出されたわけではなく、だだちゃ豆農家さんからお裾分けを頂いた、とか、友人から自家製のパンを分けてもらった、など、とても偶発的で「人との出会いに感謝」的なやつです。

■ 腸活のキーワード「レスポンダー」を意識する

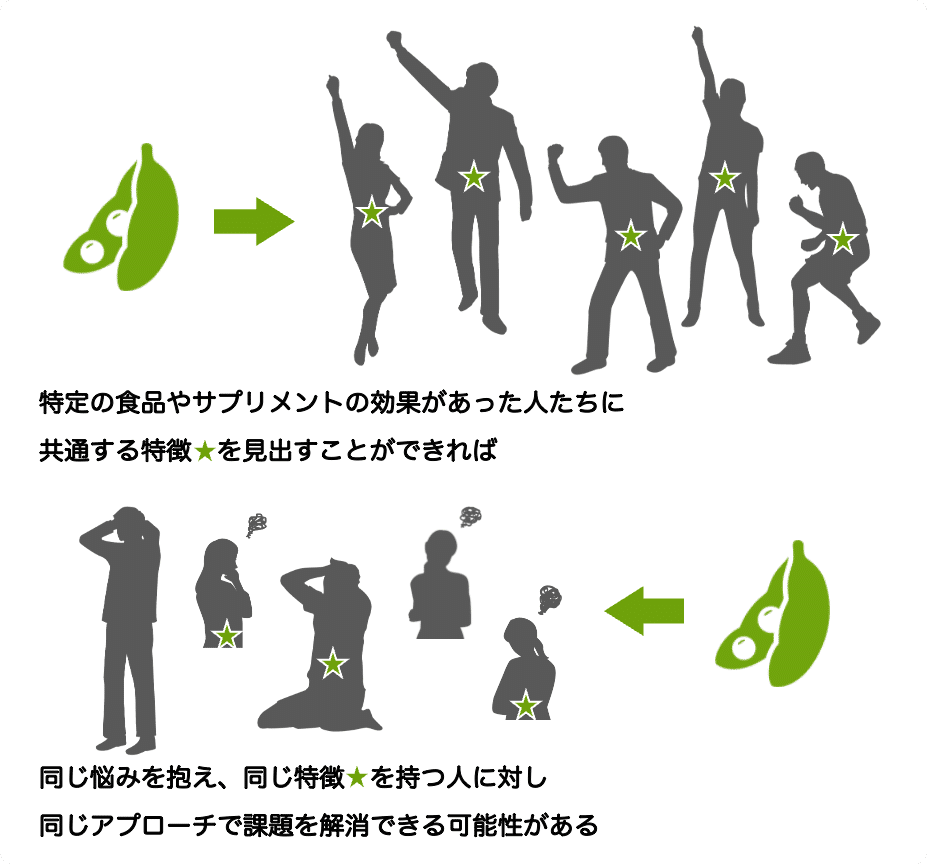

介入(薬剤、食品、サプリメントなど)によって 望ましい効果が認められた被験者 のことをレスポンダーと呼びます。たとえば、特定のサプリメントを摂取して腸内環境が改善した人や、便秘が解消された人は、その介入に対するレスポンダーと考えられます。

レスポンダーに共通する特徴があるならば、同じ悩みを持つ人の中に同じ特徴を持つ人に対し、共通のアプローチで課題解消できる可能性があります。

一例を挙げると、 食後の血糖値が下がりにくい人たちを対象に、朝食に全粒粉パンを3日間摂取させた研究があります。その結果、 昼食後の血糖値が改善したグループが見出されました。彼らは 「血糖値改善に対する全粒粉パンレスポンダー」 と呼ぶことができます。興味深いことに、このグループの腸内には Prevotella copri という特定の細菌が多く存在していることがわかりました。この研究は腸内環境の特徴が食事の効果に影響する重要な例とされています[4]。

先程の例に戻ると、だだちゃ豆の摂取によって顕著な便秘改善が認められるため、この方は「便秘改善に対するだだちゃ豆レスポンダー」と言えそうです。また「友人の天然酵母パンレスポンダー」とも呼べるかもしれません。この方の腸内環境がどのようになっているのか、とても気になりますね。

・腸内環境をもとにレスポンダーを予測する

サプリメントの利用も有効な選択肢の一つです。例えば、特殊なカプセル技術により生きたビフィズス菌を腸まで届けるビフィーナは、その有効性が注目されています。配合されているビフィズス菌BB536には、便秘および下痢に対する便通改善効果が報告されています[5, 6]。

私自身の経験では、ビフィーナを摂取したその日か翌日に便通が軟便からバナナ状に整い、また十分な食物繊維の摂取と組み合わせることで、より安定した排便習慣へとコントロールすることができます。

また、最近の研究では、ビフィズス菌摂取による便通改善効果を得られるレスポンダーを腸内環境の特徴から予測できることが明らかになりました[7]。今後、このようなサプリメントが増えれば選び方が変わってきますね。

・便通改善サプリの効き目はいつ頃感じられる?

食事介入している論文では、 集団の統計的有意差を求めるために、2週間の介入期間を設けることが一般的です。つまり、2週間で効果が出る人は出るし、出ない人は出ないということになります。これは研究の仕組み上の都合であり、題材が便秘であろうと下痢であろうと、基本的な考え方は同じです。

ここまでの話をまとめると、便通改善を目的とした場合、レスポンダーとなりうる食品や介入方法を見つけることができれば、早い人では即日から2-3日に変化を感じる場合もありますが、遅い人でも2週間程度の継続的な摂取や介入によって改善が期待できるでしょう。

一方で、試してみたもののどうも調子の良さを体感できていないのであれば「これは(長期的には良いことをしてくれるかもしれないが)数日~数週間で私の悩み(今回は便秘)を解消できるアイテムではない」と考え、他の選択肢へと移るべきです。

便通改善効果をうたう商品の効果を判断する際、私の基準は摂取した2週間が摂取前の2週間と比べて、数値や体感に明確な差があるかどうかです。

便秘は排便回数が少なく、 1-2週間では効果を実感できないかもしれません。 そのような場合は、 摂取前後1ヶ月程度を比較して評価すると変化の有無をより正確に判断できると考えています。

■ レスポンダーの観点から腸活をチェック

いくつかの商品名や取組内容、それに関する質問を頂きましたが、相談の根幹は「下剤を使わずに慢性的な便秘から抜け出したい」ということかと思います。でも、まずは機会をみつけて医師にご相談して下さいね。

・目的に合ったプレバイオティクスを選んでいるか?

毎日1Lの水にイヌリンを溶かして飲むということですから、少なくとも1日1Lの水分補給は意識的に行っていると考えられます。さらに、食事から得られる水分を加えれば1日2L程度の水分補給になり、これは便通改善の効果が期待できる水分量に相当します[7]。

イヌリンの1日摂取目安は5〜15g とされています[8]。 日々15g摂取されているとのことですが、 それでも下剤が必要な状況というのは、残念ながら現状はイヌリンのレスポンダーではなく恩恵を十分に受けられていないと考えられます。

ほかの食物繊維はどのように摂られていますか?私自身は、キノコ、ゴボウ、大根、大麦などの野菜や雑穀由来の食物繊維をおすすめしています。これらの食品には、さまざまな種類・分子鎖長を持つ食物繊維が含まれており複合的に摂取することで腸内環境を幅広くサポートできるとの考えからです。

個々の腸内細菌の種類や特性を細かく気にするのは面倒なのが正直なところで、多様な食材を取り入れる方が実践的で続けやすいと感じています。

便秘解消を目的とするなら、 食事から20g程度の食物繊維を摂り、残りの5〜6gを精製された食物繊維で補うのが現実的でしょうか。最近ではたとえば、食物繊維が8.1g摂れるおにぎり[ローソン, 9]といった商品をうまく活用するのも良いかもしれません。(ただし、取り扱い店舗になかなか出会えません...)

・目的に合ったプロバイオティクスを選んでいるか?

そしてビオフェルミン、ミヤリサン、ビオスリー、これらの商品の説明はメーカーに委ねるとして、もし現在これら全てを便秘解消を目的に摂取されているのだとすれば、残念ながらこちらもレスポンダーとは言えず効果が十分に発揮されていない状況かもしれません。

確かに、 複数の菌株を同時に摂取して便通改善効果を検討する研究論文は存在します[10]。しかし、その多くは単体の菌株と比較されているわけではなく、複数の菌を組み合わせた方が必ずしも効果的であるとは限りません。実際には、効く人には単体の菌株でも十分に効果が認められる場合があります。この事から、今のところ適切なプロバイオティクスに出会えていない可能性が考えられます。

まずは多様な食物繊維を摂取する食生活を中心に生活習慣を整え、そのうえで適切なプロバイオティクスを摂取して、 排便状況を観察するのが基本的なアプローチです。体の反応を見ながら調整することで、自分に合った改善策が見えてくるはずです。

すでに食生活や睡眠などの生活習慣が十分整っている場合、ここまでの話は 一方的な押し付けに聞こえてしまったかもしれません。 大変失礼いたしました。もしそうであれば、やはり現状は「まだ当たりを引けていない」と考えるのが妥当かもしれません。

腸内環境に影響を与える食品やサプリメントは個人差が非常に大きく、これまでに述べたレスポンダー探索は世界的にも先駆的な研究であり、取り組んでいる企業はまだ少数です。しばらくは自分に合った選択肢を見つける試行錯誤が必要なフェーズが続くでしょう。

・戦(いくさ)の計略と治世の方策を区別しよう

誤解しないでいただきたいのは、これらの方法がまったく意味がないという話ではありません。

たとえば、 イヌリンを摂取して短鎖脂肪酸を産生させたいとか、 酪酸産生菌に酪酸を作らせて腸内環境の代謝バランスを整えたいといった目的なら、 そのまま継続する価値があります。

ただ、 便秘解消を主な目的とされている場合、 現在の方法では効果が認められる可能性が低いと考えます。もし便秘改善を優先するなら、 摂取する菌株やアプローチの見直しをご検討いただくと、より効果が期待できるかもしれません。

痛みを伴う便秘はQOLを下げており、便秘解消は数週間から数ヶ月、長くて1年を目処に切り崩しを考えるべき戦です。一方、短鎖脂肪酸産生は良い腸内環境という長期政権を維持するための治世に相当すると考えれば、方針が違うことがわかりやすいかもしれません。

・目標設定は明確に

腸内環境を整えると排便間隔が整う、と考えておられるかもしれません。では”腸内環境が整う”とは何なのか? 現状ではまだ目で見てわからない事をお悩み解消の通過点に置くべきではないと考えます。

腸内環境領域では腸内細菌叢の多様性の高さ、短鎖脂肪酸産生菌の占める割合が多い、特定の菌群の活動状況が良好であるなどの指標が健康につながるという認識で研究を続けています。

サイエンスを扱う私達だからこそ、巷で言われる"腸内環境が整う"に対し普通に生活する人が日常的に意識できる指標づけは、定期的な検査なくしてはまだ難しいという事は発信しなければならないと考えて、こう書きました。こういった指標を一般感覚に落とし込めるよう開発を続けています。

慢性的な便秘に対しては、今すぐ取り組める処方医薬品に頼りながら適切な排便間隔を継続し、徐々にサプリメントやプレバイオティクス食品に置き換えていくアプローチを推奨します。"整った腸内環境"はストレスのない便通の結果としてついてくるものと考えています。

「いつ頃までに解消する」という目標は自分で立てるよりも医師と相談しながらの取り組みが望ましいでしょう。

確かな事は、定期的なスッキリとした排便感が健康維持にとって非常に重要ということです。それこそ「出たのがわからなかったが振り返ると大きな便があってびっくりした」と思わず人に言ってしまっているほど浮かれているのが理想的です。

■ プレ・プロバイオティクスの選び方 基本の4項目

プレ・プロバイオティクスの選び方は次の4点を参考にしてください。

どこにでも売っていて続けやすい

1回単位で販売されている

いつでも気軽に乗り換えられる

大手が製造販売しており、季節の企画モノではない

急な出張や旅行先でも手に取れること(1, 2)、2週間試して効かないなと思ったら次を試せること(2, 3)、これいいなと思っていたのになくなってしまったなんてことが無いようにする(4)というような選び方です。

中小企業でもイイものを出している所もありますし、前述のように天然酵母のパンという変わり種もあります。なんというか、日常づかいは大手、時々クラフトビールを選ぶように... という形がいいのではないでしょうか。

・便秘の人には、まずはコレ!

また個人的には、便秘の方にはラクチュロースを含む商品を手にとって頂きたいです。ビヒダス便通改善ヨーグルトと毎朝爽快(いずれも森永乳業)ですね。

高濃度のものは便秘改善用医薬品としても処方されている[10]

ラクチュロースのレスポンダー指標が研究報告されている[11]

ラクチュロースだけでは効果が少ない人(ノンレスポンダー)に対しては、ラクチュロースとプレバイオティクスのシンバイオティクスが効果的[12]

腸内環境を改善しつつ、 手軽に始められる選択肢として始めてみる価値があると思います。

とはいえ、結果が出ないことには、どんなアドバイスも無責任になってしまいます。まずは、ここまでの話を一つの参考として、ご自身の今の状況を見つめ直してみてください。 小さな変化でも体調のサインを見逃さず観察する ことで、次のステップが見えてくるはずです。

引き続き、試行錯誤を続けながら、 腸内環境の改善に向けた最適な方法を見つけていただけることを願っています。できることなら、また経過を教えてください。

■ メタジェンの人は何食べてんでしょうね?

わかめは冬から早春の三陸産、オクラは夏、山芋は秋の庄内砂丘で採れるものを、あぁ今年も漁業や農家のみなさん尊いものをありがとう… という気持ちで食べるのが好きです。旬のものには得も言われぬ喜びがあります。

あと庄内の謎の海藻… ギバサ、アカモク、イゲシですかね。岩のり、ふのりも好きです。夏のイシモズクは楽しみにしています。

きのこは良質なβ-グルカンを摂れるので、旬というより年中流通してくれてるホクト・雪国まいたけには頭が下がります。えりんぎ・まいたけ・ぶなしめじは毎週セットで買いますし、舞茸極や山形県鮭川村の舞茸株取の天ぷらやじっくり火を通したものは、つまみ食いしたらキッチンで本当に舞っちゃうくらいおいしい。霜降りひらたけ見かけたらマストバイです。

他に年中食べてるのは庄内砂丘産の大根とごぼうでしょうか。ちょっと、なんというか、別格においしいです。買いに行くのが遅くなって売り切れてた時には心のQOLが崩れていく音が聞こえます。

振り返ると、おいしいものを自分のペースでおいしく食べられた時はいいうんこ出てる気がしますね。メンタルも大事かもしれません。

いとうまさき

参考文献

[1] Kawamura Y. et al., Internet survey on the actual situation of constipation in the Japanese population under 70 years old: focus on functional constipation and constipation-predominant irritable bowel syndrome. J Gastroenterol. 2020 Jan;55(1):27-38.

[2] わかりやすい病気のお話シリーズ49, 便秘(日本臨床内科医会)

[3] 過敏性腸症候群(IBS) -慶應義塾大学KOMPAS

[4] Kovatcheva-Datchary P et. al, Dietary Fiber-Induced Improvement in Glucose Metabolism Is Associated with Increased Abundance of Prevotella. Cell Metab. 2015 Dec 1;22(6):971-82.

[5] Takeda T. et. al Usefulness of Bifidobacterium longum BB536 in Elderly Individuals With Chronic Constipation: A Randomized Controlled Trial. Am J Gastroenterol. 2023 Mar 1;118(3):561-568.

[6] Shah J. et al., A Multi-Hospital Comparative Study on the Efficacy of Probiotics Versus Placebo in Preventing Antibiotic-Associated Diarrhea in Adult Patients. Cureus. 2024 Oct 5;16(10):e70881.

[7] Nakamura Y et. al Integrated gut microbiome and metabolome analyses identified fecal biomarkers for bowel movement regulation by Bifidobacterium longum BB536 supplementation: A RCT. Comput Struct Biotechnol J. 2022 Oct 25;20:5847-5858.

[7] Anti M. et al., Water supplementation enhances the effect of high-fiber diet on stool frequency and laxative consumption in adult patients with functional constipation. Hepatogastroenterology. 1998;45(21):727-732.

[8] Sheng W, Ji G, Zhang L., Immunomodulatory effects of inulin and its intestinal metabolites. Front Immunol. 2023 Aug 10;14:1224092.

[9] たっぷり食物繊維が摂れる 枝豆と塩昆布おにぎり(国産もち麦入り)(ローソン)

[10] KEGGデータベース:医療用医薬品ラクツロース

[11] Yoshida K, et al., Bifidobacterium response to lactulose ingestion in the gut relies on a solute-binding protein-dependent ABC transporter. Commun Biol. 2021 May 10;4(1):541.

[12] プレバイオティクスのレスポンダー探索と、 腸内環境への影響(LiNK-J, セミナー要旨)